النار تزيد الرماح الخشبية صلابة

تخصص البعض في صناعة الرماح بأنواعها المختلة، حيث يتكون الرمح البسيط من قضيب خشبي، بطول ست أو ثماني أقدام، مع سكين أو مشرط حاد، وعدة أقدام من الحبال أو شريط لاصق قوي، ومطرقة.

ويحتاج الرمح أيضاً إلى مجموعة من المسامير، وبطول الشخص أو أطول منه ببضعة سنتيمترات، بينما يكون قطر القضيب الخشبي بين 2.5- 3.8 سم. وإذ كان الشخص موجوداً في البرية، ويريد أن يصنع رمحاً، فيجب أن يكون القضيب الخشبي من شجرة حية أو ميتة حديثاً، إذ يجب أن يكون القضيبُ أخضر، وتستخدم السكين لشحذ أحد الأطراف، وفور الانتهاء من شحذ رأس الرمح، يتم إشعال النار، ووضع رأس الرمح فيها، حتى يتغير لون الخشب، ليصبح الرمح أكثر صلابة.

ويصنع البعض الرماح من السكين، حيث يحتاج الشخص لصنع هذا النوع من الرماح لمقبض صلب، ولا يستخدم الأخشاب الخضراء بل الميتة، مع فتح مكان للسكين على القضيب، وذلك عن طريق تحديد مكان وضع السكين أي طرف منهما، ثم القطع بشكل طولي من الطرف لصناعة مكان للسكين، بعدها يتم تثبيت السكين في مكانها وربطها بشريط لاصق قوي أو حبل.

وكان للرماح أطوال مختلفة، تتراوح بين الأربعة أذرع والخمسة والعشرة وما فوقها، بينما الرماح الطويلة خاصة بالفرسان، حيث تساعدهم الخيل على حملها، أما الرماح القصيرة (النيازك، والمطارد)، يستعملها الراجل والفارس. وكانت طريقة حمل الرمح في الغالب هي الاعتقال أي جعل الرمح بين الركاب والسَّاق، بحيث يكون النصل لأعلى والزج لأسفل، أما قريش فكانوا يحملون رماحهم على عواتقهم.

وهناك العديد من التحذيرات لضمان سلامة صانع الرماح ومن خلفه، حيث يجب الانتباه لليدين أثناء استعمال السكين أو المشرط لعدم إصابة الأصابع، وبعد الانتهاء من صنع الرمح، ينبغي عدم رميه على الأشخاص بشكل عشوائي، فهو أداة حادة وخطيرة، وقد يسبب الكثير من الإصابات.

/////////////////////////////////

علاقة الرماح بالخيل والشجاعة

خصص العرب مكانة للرمح وبعض الأسلحة البدائية الأخرى، مثل القوس والسيف، وهي أسلحة أهل الخيل، الذين يعتبرون أن الدنو والقرب أثناء المعركة من معايير الشجاعة، حيث يستخدم الرمح والقوس من مسافة أبعد، يليهما السيف في حال التلاحم.

ويقول عمرو بن كلثوم:

نُطاعنُ ما تَراخَى الناسُ عنا.. ونضربُ بالسيوف إذا غُشِينا

بسُمرٍ من قنا الخطي لدنٍ.. ذوابل، أو ببيضٍ يختلينا

وقال عامر بن معشر العبدي:

فألقينا الرماح، وكان ضرباً.. مقيل الهام، كل ما يذوق

ويوضح ابن هرمة في إحدى قصائده أن الاعتناق آخر مراتب الحرب، قائلاً:

يَطعن بالرمح أحياناً ويضربهم.. بالسيف ثم يُدَانِيهم فيَعتنق

فيما يقول عامر بن الطفيل:

وقد علم المزنوق أني أكرُّه.. عشيّة فَيف الريح كرّ المُشَهّر

إذا ازورّ من وقع الرماح زجرته.. وقلت له أرجع مقبلاً غير مدبر

ألست ترى أرماحهم في شرعاً.. وأنت حصان ماجد العرق فأصبر

أما عنترة بن شداد العبسي، فيقول:

يدعون عنتر والرماح كأنها.. أشطان بئر في لبان الأدهم

مازلت أرميهم بثغرة نحره.. ولبانه حتى تسربل بالدم

فازور من وقع القنا بلبانه.. وشكا إلي بعبرة وتحمحم

وهناك ترتيب للعصا، وتدرجها إلى الحربة والرمح، فأول مراتب العصا هي المخصرة، فإذا طالت قليلاً، واستظهر بها الراعي والأعرج والشيخ فهي العصا، وحال استظهر بها المريض والضعيف فهي “المنسأة”، وإذا كان في طرفها عقافة فهي “المحجن”، وإذا طالت هي “الهراوة”، وحال غلظت فهي “القحزنة” و”المرزبة” ويقال إنها من حديد، فإذا زادت عن الهراوة، وفيها زج فهي “العنزة”، بينما إذا كانت فيها سنان صغيرة هي “العكازة”.

ويقال إن طالت العصا، وفيها سنان دقيق فهي “نيزك” و”مطرد”، وإن زاد طولها، وفيها سنان عريض فهي “ألّة” و”حربة”، وحال كانت مستوية لا تحتاج إلى تثقيف فهي “صعدة”، وإن اجتمع فيها الطول والسنان فهي “القناة”، و”الصعدة” و”الرمح”.

ويطلق العرب على الرمح إذا كان أسمراً اسم “أَظْمَى”، وإن كان شديد الاضطراب فهو “عراص”، وواسع الجرح فهو “مِنْجَلٌ”، وحال كان الرمح مضطرباً فهو “عَاسِلٌ”، وإذا كانت سنانه نافذة قاطعة فهو “لَهْذَم”، والصلب المستوي يسمى “صَدْقٌ”. أما إن نسب إلى أرض يقال لها الخط فهو “خَطْيّ”، فإذا نسب إلى ذي يزن فهو “يَزَنِيٌ”، بينما نبات الرماح يسمى “الوَشِجُ” و”المُرّانُ”.

////////////////////////////////

الرمح والحربة.. فروقات في الشكل والمهمات

لا يميّز البعض بين الحراب والرماح، حيث وقع خلط كبير عند المتأخرين، بسبب أن اسم الرمح أصبح اسم جنس، فأدخل أصحاب المعاجم تحته ما ليس من الرماح حتى العُصي، كما أن اسم الحربة يحمل وصفاً لغوياً، فدخل تحته كلُّ حادّ مُذرّب من الرماح وغيرها، بينما توسع بعض الشعراء في وضعهم اسما مكان اسم، إمّا لأنه معروف عند الناس، فلا يخشى اللبس، وإمّا لضرورة الشعر.

وللتفريق بين الرمح والحربة نجد أن لكل منهما وصف معين، فمن صفات الرمح الطول، حتى يستطيع أن يحمي الفارس نفسه وفرسه، حتى أصبحت صفة الطول ملازمة للرمح، لذا من وصف بالطول شُبّه بالرمح، الذي قد يصل طوله إلى 8.31 أمتار كأقصى طول، بينما يكون أقصر رمح بطول ثلاثة أمتار، وهو مكروه عند الفرسان.

أما الحربة، التي يسميها الناس اليوم “الشلفا” لا تعد من الرماح، فهي تفارق الرمح في الشكل وتساوي نصفه، وتفارقه في العمل، سواء في القذف بها أو الطعن عن قرب سواء في القتال أو النحر وغير ذلك، فالعرب لم يلتبس عندهم الرمح بالحربة.

والأصل في عمل الحربة هو القذف بها، كما مرّ معنا من النصوص، وربما شاركت السيف في القرب، فيأخذ المقاتل الحربة والدرقة، ويطعن بالحربة عن قرب، وربما استعملت في نحر الإبل.

//////////////////////////////////

متاحف تحفظ تاريخ الرماح

اهتمت المتاحف بالحفاظ على رماح قديمة، فمتحف الشريف في الطائف، ويحوي مجموعة كبيرة من القطع التراثية بجميع أنواعها ووظائفها ومادتها، وقاعات لكل مجموعة كالأسلحة المتمثلة في السيوف والبنادق والخناجر والرماح.

ويشتمل متحف الجمعية الجغرافية المصرية على حيوانات محنطة وأدوات صيد من دروع ورماح من قبائل في كل أنحاء إفريقيا.

ويحوي متحف الكرملين، مستودع الأسلحة وأكثر من أربعة آلاف معلم أثرى من الفنون والحرف اليدوية من روسيا وأوروبا والشرق خلال القرون الوسطى، وهي صنعت على أعلى مستوى فني وذات قيمة تاريخية وثقافية.

///////////////////////////////////////

رمي الرمح يدخل الألعاب الأولمبية مبكراً

دخل الرمح في المسابقات الرياضية وتحديداً الأولمبياد عام 1908م، وذلك في الدورة الرابعة للألعاب الأولمبية الحديثة في لندن، حيث كان هنالك نوعان من الرمي هما: الطريقة الحرّة حيث يُمسك اللاعب الرُّمح كيفما يشاء، وطريقة الرّمي بمسك الرُّمح من منتصف القبضة.

وحثت السنة النبوية بتعليم الأطفال الرماية، حيث جاءت نصوص عدة تحث على تعلم الرماية منذ زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذ روى البيهقي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ: “علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل”.

وورد في صحيح رواه البخاري عن سلمه بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً. وفي صحيح مسلم عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.

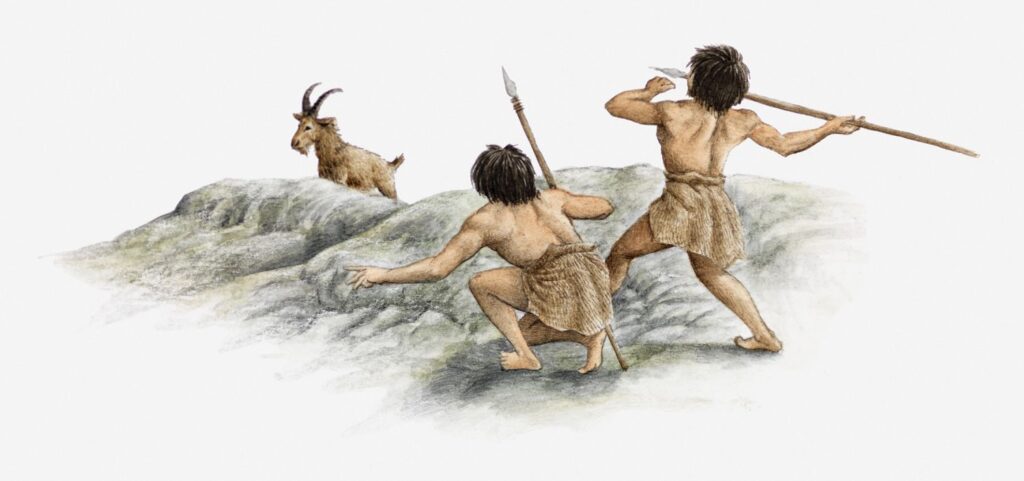

ونشأت الرماية كوسيلة للبقاء حيث اصطياد الفريسة لغرض الطعام، لكن في القرن التاسع عشر، جعلت الثورة الصناعية البحث عن الطعام غير ضروري لناس كثيرين، فتطورت الرماية كرياضة وخصوصاً في البلاد المتحدثة باللغة الإنجليزية مثل إنجلترا والولايات المتحدة، وأيضاً إيرلندا وجنوب أفريقيا.

وكان الرمح ثم القوس والسهم من أقدم ما استعمل الإنسان من أدوات الرماية؛ يدرأ بها عن نفسه خطر الحيوانات المتوحشة والشرسة، ويسعى بها إلى صيد. ونظرا لما لمسه الإنسان من نفع في استعماله لأدوات الرماية ظل يسعى إلى تطويرها مثلما سعى إلى تطوير مختلف أدواته المنزلية، وأدواته الزراعية، ووسائل نقله وتنقله، بينما أجمع المؤرخون على أن الرماية بالقوس عرفها الإنسان منذ أقدم الأزمنة، وأنها تطورت في حضارات الأمم، فإنهم غير مجمعين على من سبق من الشعوب إلى الرماية بالقوس.

وذكر ابن الجوزي في كتاب “المنتظم في تاريخ الأمم” أن ابن عباس، قال: أول من عمل القسي العربية إبراهيم -عليه السلام- عمل لإسماعيل قوساً ولإسحاق قوساً، وكانوا يرمون بها وعلمهما الرمي. وقد استمر حضور الرماية في آل إبراهيم -عليهم السلام- إلى عهد يوسف، وجاء في سورة يوسف: “قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا”، وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الرماية كانت في زمن يوسف -عليه السلام- تمارس باعتبارها رياضة، فقد جاء في تفسير ابن كثير لقول الله تعالى “إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ” أي: نترامى.

ومعظم المفسرين يأخذون بأن سباق إخوة يوسف الوارد في هذه الآية هو أنهم يسابقون بعضهم بعضاً في الرمي. وكانت قبائل عربية أخرى تعرف الرمي وتجيده، وبنو ثعـل من قبائل طي كانوا رماة يضرب بهم المثل. ومن القبائل التي اشتهرت بالرمي قبيلة القارة.