أنواع متعددة وخصائص حصرية لـ”الأصيلة”

الخيل.. ظهور منذ العصر الحجري

اعتمد المؤرخون ظهور الخيل منذ العصر الحجري، لما وجدوه من رسوم صخرية لأحصنة تشير إلى أن الإنسان عرف الخيل في ذلك الوقت، بينما جلبت الخيول من آسيا من قبل البدو الذين يعتبرون أول من استأنسها، ثم نقلوها إلى الصين، وآسيا الصغرى، وأوروبا، وسوريا، ومصر، والبلدان العربية الأخرى.

وتؤكد الدراسات أن تاريخ نشأة الحصان تعود إلى ما يزيد على الستين مليون سنة، ودلت الحفريات على أن أصل الحصان كان موجوداً في القارة الأمريكية آنذاك، وكان حجمه أصغر بكثير مما هو عليه الآن، بينما أكد العلماء أن الحصان في صورته الحالية كان موجوداً في السهول والبراري الآسيوية منذ ما يقرب من المليون سنة، وانتقل من موطنه الأصلي في أمريكا إلى أوروبا وآسيا منذ زمن بعيد، وانتشر بفضل الجسور التي ربطت القارات في العصور الجليدية، ومع انحسار الجليد وانعزال جماعات الحصان في أوروبا وآسيا عن تلك التي بقيت في أمريكا منذ حوالي عشرة آلاف سنة، وانقرض الحصان من موطنه الأصلي، لكنه بقي في المناطق الأخرى وبشكل خاص في آسيا.

ويعد اقتناء الخيل في الماضي مظهراً من مظاهر القوة والجاه والسلطان، حيث كان للخيل دور مهم في حياة العرب، على الرغم من أنه لم يكن ترويض الحصان لدى الإنسان القديم ممكناً، حتى تمكن من ابتكار بعض الأدوات لترويضه، واستخدامه في الركوب وجر العربات وغيرها.

وتتعدد أنواع الخيول، متفاوتة في الشكل والحجم والسرعة والقدرة على التحمل، فمنها: الحصان العربي، والمهجن الأصيل بين العربي والإنجليزي، والمخصص لسباقات الأرض المنبسطة، والحصان البربري.

تتميز الخيول بالكثير من الألوان، من بينها الأشقر، الأحمر، العسلي، الأسود، الأشهب، والأبيض، فيما تتمتع بصفات جمالية منها: وجود الحجل، وهو بياض فوق الحافر، والغرة، وهي بياض في الجبهة، فضلاً عن سعة العينين والأنف، واتساع الجبهة، واستقامة الظهر، وانتظام القوائم، وتقوس الرقبة، وقوة العضلات، وضيق الخصر.

أصالة الخيول تعد إحدى الخصائص المهمة، حيث تعود الأصالة في الخيل إلى أن ميلادها كان من سلالة أصلية دون الاختلاط بأعراق أخرى من جنس الحصان، إضافة إلى ضرورة وجود السلالة بصفة مستمرة، في وقت يرى المؤرخون أن الخيل العربية الأصيلة هي الخيل ذات السلالة الأصيلة الوحيدة؛ أي أن خيول السلالات الأخرى تسمى خيول (هجينة) وليست أصيلة ذات عرق نقي، فالحصان العربي الأصيل هجن لإعطاء أنواع أخرى، وهي جميع الأنواع التي تسمى هجينة.

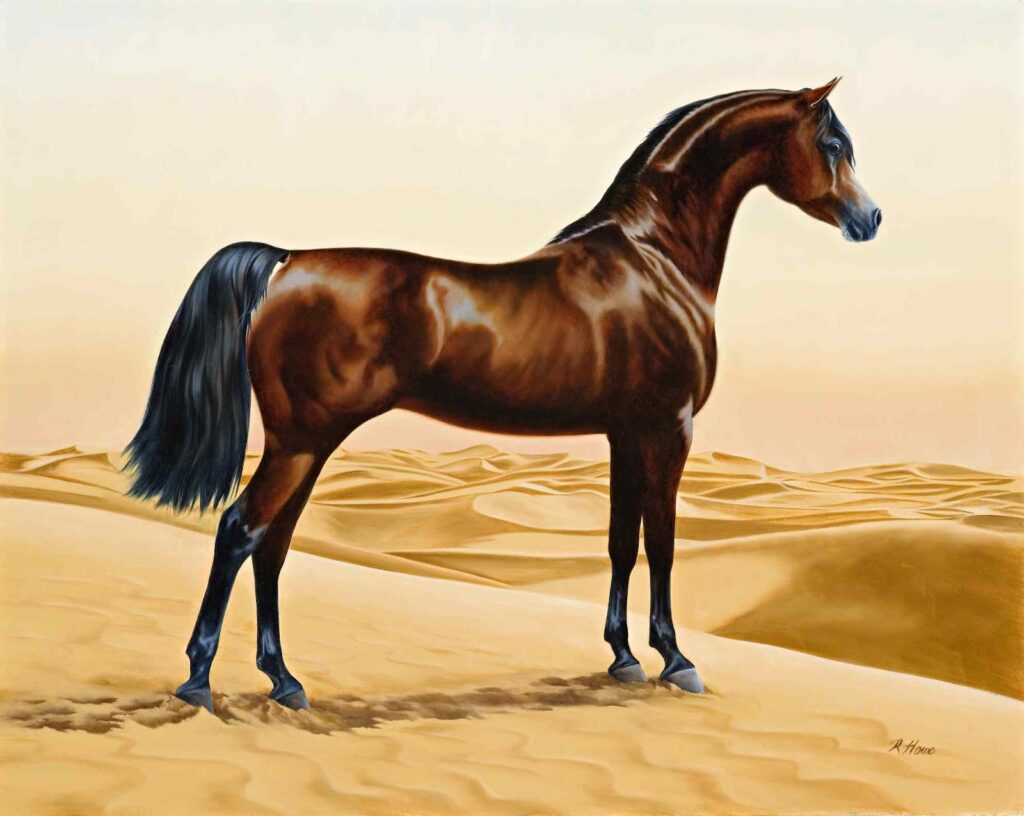

وتتمتع الخيول الأصيلة بالعديد من الخصائص من حيث الشكل الخارجي، فأول ما يلفت الانتباه هو الرأس في الحصان العربي، وهو مؤشر مهم على أصالته، وعلى مزاجه وصفاته، فإذا كان الرأس صغيراً بعض الشيء، ناعم الجلد، خالياً من الوبر عند العينين والفم، وإذا كانت العينان كبيرتين صافيتين، والأذنان صغيرتان، نستطيع القول إن هذا الحصان من عرق أصيل، لأن هذه الصفات تدل على أصالة العروق ونقاء دمها.

ويؤثر شكل العنق على عملية القيادة، فإذا كانت تشبه عنق الأيل، أصبح بإمكانه التخلص من تأثير اللجام عليه، فيصبح بالتالي صعب الانقياد، فلا ينصاع لأوامر قائده، وخاصة إذا كان ذا طبع عصبي، وهذه الأمور تفقده الكثير من قيمته. أما إذا كانت عنقه طويلة، فإنه يكون طائعاً، والعنق الطويلة لا تزعج راكبي الأحصنة عند العدو السريع، خصوصاً أن للعنق أهمية كبيرة في جسم الجواد، فعلى طولها وقصرها تتوقف حركته، ويعرف عتقه أو هجنته، كما لها تأثير كبير على توازنه أثناء عدوه، فالعنق الطويلة تساعد الخيول على العدو السريع.

ويعد الجذع هو الأهم بالنسبة إلى الحصان، فعليه تتوقف قوته، وسرعته، ومقدار صبره وأفضله ما كان أملس الجلد، ناعمة، قوي العضلات، عالي المتن، مشرف الغارب، خالياً من الدهن، متناسق الأعضاء، جميل الشكل، واسع القفص الصدري، متوسط الحجم، فوزن الحصان العربي الأصيل يتراوح بين 350 و400 كيلو جرام، وقامته تتراوح بين 1.40 متراً و1.60 متراً. الجذع يتكون من الصدر، المنكبان، الغارب، المحزم، الظهر أو الصهوة، الأضلاع، البطن، القطاة، والغرابان.

///////////////////////////////

أماكن عيش الخيل وغذاؤها

تنتشر الخيول في جميع قارات العالم، بينما تعيش في مساكن مختلفة ومتنوعة تتراوح من المناطق الاستوائيّة إلى الغابات إلى الحقول والسهول، وقد نجدها في الصحراء، لكنها تكون مختلفة في خصائصها الجسمانية عن باقي الخيول العادية من أجل التكيف مع الظروف المناخية الجافة.

تتغذى الخيول عادة على الحشائش، وتحتاج إلى حوالي 1 كلغم (2 باوند) من الغذاء الجاف لكل 50 كلغم (100 باوند) من وزن الجسم يومياً، ويمكن أن تكون بكاملها من التبن أو الحشائش، وذلك للخيول البالغة منها، ولمزيد من الطاقة لخيول السباق، أو التي تقوم بأعمال جرّ أو حرث أو لنمو الصغار، فيتم حساب 0.5 كلغم لكل 50 كلغم من وزن الجسم من الحبوب كجزء من العليقة.

ولدى الخير معدة صغيرة الحجم لا يمكنها استيعاب كميات كبيرة من الطعام على دفعة واحدة، ممّا يدفع الحصان للرعي لفترات طويلة على مدار اليوم لتعويض ذلك، ويجب مراعاة أن تكون المراعي التي يقضي فيها الحصان وقته وفيرة بالأعشاب ذات النوعية الجيدة، للتأكّد من حصوله على جميع العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها.

وشمل النظام الغذائي للخيل العديد من الأغذية، منها، التبن الذي يُراعى فيه اختيار ذو اللون الأخضر الفاتح، والخالي من الغبار والعفن والأعشاب الضارّة، إضافة للمركزات وهي الحبوب الصغيرة، مثل: الذرة، والشوفان، والشعير، وتحتوي المركّزات على كمية قليلة من الألياف، إلّا أنّها تزوّد الجسم بطاقة كبيرة، ويجب مراعاة أن تكون الحبوب المقدّمة للخيول نظيفة، وخالية من الحشرات والعفن، وذات لون فاتح، كما يمكن طحنها بشكل بسيط أو طبخها على البخار قبل تقديمها لهم.

ويمكن إضافة المكمّلات الغذائية لطعام الخيول إذا كان الحصان يعاني من نقص في البروتينات، أو الفيتامينات، أو المعادن، وتعدّ بذور كلّ من فول الصويا، واللّفت، وعباد الشمس، والقطن، والكتان، والفول السوداني من مكمّلات البروتين، أمّا مكمّلات الفيتامينات والمعادن فمنها الكالسيوم، والفسفور، والملح، وكذلك الخضروات بكميات محدودة مثل الجزر، والماء التي تعتمد نسبتها على درجة الحرارة والرطوبة، ومستوى نشاط الحصان، فالسليم يحتاج ما بين 19-57 لتراً يومياً.

ويجب أن يحتوي غذاء الخيول على خمسة عناصر أساسية، متمثلة في الكربوهيدرات التي توجد على شكلين إمّا ألياف، أو سكر ونشويات، وتوجد الألياف بكثرة في الأعلاف الخشنة مثل العشب والتبن، والبروتين لأنّه يساعد على نموّ جسد الخيول والمحافظة عليه، ويُعدّ العلف والتبن مصادر غنية به، فالبروتينات هي مصدر الطاقة الأكثر صعوبة في الهضم والتحوّل إلى طاقة قابلة للاستخدام بالنسبة للحصان، ولذلك يجب الاهتمام بتزويد الحصان بغذاء يحتوي على بروتين عالي الجودة دون زيادة كمية البروتين نفسها.

وتحتاج الخيول للدهون، فهي مصدر ممتاز للطاقة، وتتميّز بإمكانية هضمها بسهولة، ويمكن إضافة الدهون لنظام الخيل الغذائي عن طريق الأعلاف التجارية التي تحتوي على زيوت، أو عن طريق إضافة الزيوت ومكمّلات الدهون للأعلاف الطبيعية، مع مراعاة التأكّد أنّ الغذاء المقدّم للخيول متوازن، ويلبّي الاحتياجات المختلفة، وليس مصدراً للطاقة فقط.

ولابد من الفيتامينات للخيول ليتمكّن جسدها من القيام بالوظائف الحيوية، حيث يؤدّي نقص الفيتامينات للعديد من المشاكل الصحية، وكذلك المعادن وهي مواد غير عضوية يحتاجها الخيل بكميات محدّدة للحفاظ على بنية الجسم، وتوازن السوائل في الخلايا، وانقباض العضلات، وغيرها من الوظائف، ومن الأمثلة على المعادن الضرورية للخيل: الكالسيوم، والفوسفور، والصّوديوم، والبوتاسيوم، والكلوريد، والمغنيسيوم، والكبريت

وتختلف كمية الطّعام المناسبة للحصان باختلاف العمر، والجنس، وطبيعة النشاط، فكمية الطعام المناسبة لحصان في مرحلة النموّ تختلف عنها لفرس حامل أو مرضع، كما أنّ كمية الطعام التي يحتاجها حصان يؤدّي أعمالاً خفيفة تختلف عن كمية الطعام الواجب تقديمها لحصان يؤدّي أعمالاً مكثفّة، ولمعرفة الكمية المناسبة لغذاء الحصان يعتمد الكثير من مربّي الخيل على فئته ووزنه، مع الأخذ بعين الاعتبار عدّة عوامل أخرى.

////////////////////////////////////

الحصان العربي.. أعرق وأغلى سلالة

أولى العرب الخيول عناية ورعاية كبيرة، وحافظوا على أنسابها، ما جعل الحصان العربي من أعرق السلالات وأغلاها وأجودها في العالم، فهي تجمع بين جمال الهيئة، وتناسب الأعضاء، ورشاقة الحركة، وسرعة العدو، وحدة الذكاء، والمقدرة العالية على التّكيُف فالحصان العربي الأصيل يعتبر من أقدم الجياد على الإطلاق بدمه الأصيل.

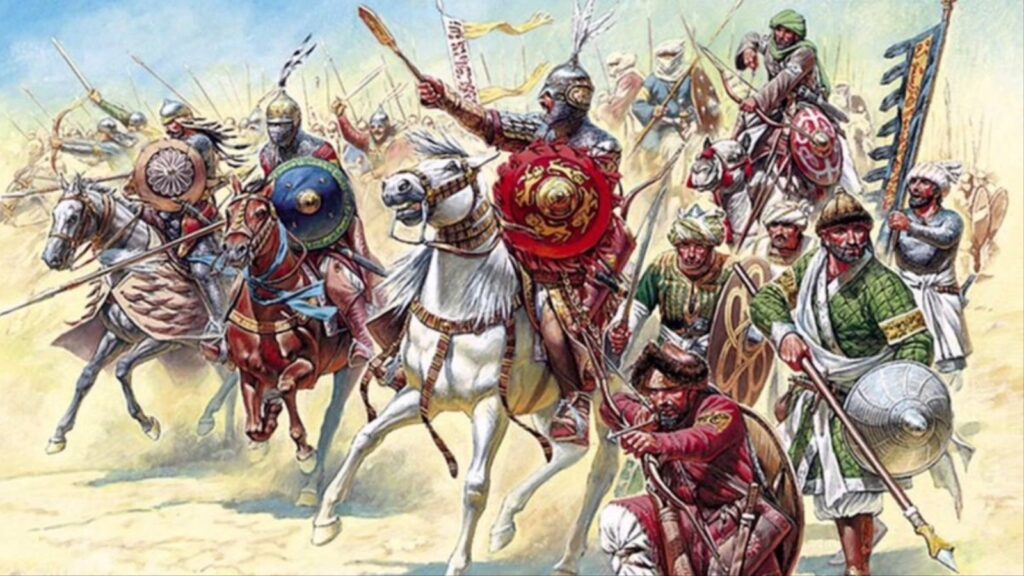

وتشير الحقائق التاريخية إلى أن بلاد العرب لم تعرف إلا سلالة واحدة من الخيل الأصيل استخدمت لغرضين، هما: الحرب والسباقات، بينما يمتاز الحصان العربي بصفات الجمال والشجاعة ولهُ خمس عائلات عرفت عند العرب، كل عائلة تمتاز بصفة تميزت بها عن الأخرى، وتجتمع كل العائلات الخمس في صفة موحدة وهي أن قدرة حمل الأوكسجين في كريات الدم لديه أكثر من غيرهِ من الخيول الأخرى.

يعرف عن الخيول العربية الأصيلة حدة الذكاء ومعرفة أصاحبها وحفاظها على سلامتهم، وقد أعجب الأوروبيون بالحصان العربي عندما رأوه في الحملات الصليبية لجمالهِ ورشاقتهِ وخفة حركته؛ مما يزيد من مهارة المحارب فوقه، وحرص القادة على اقتنائه؛ ومن ثم هجن مع خيول أوروبا، فنتج عنه خيول السباق التي نراها حالياً.

وهناك ميزة أخرى للخيول العربية، وهي عدم تعرضها كثيراً لإصابات السباقات في أوتار القوائم، وعند الأمهار تحت سن الخمس سنوات، وحدوث التهاب وكسور ميكروسكوبية في الجهة الأمامية لعظمة الساق الأمامية، غير الخيول الأخرى التي تتعرض لمثل هذه الإصابات بسهولة. كما يمتاز الحصان العربي الأصيل بكبر حجم الصدر الذي يدل على كبر حجم رئتيه، ما يؤهله للقيام بالأعمال الشاقة، وتفرده في سباقات الخيل للمسافات الطويلة (الماراثون)، فضلاً عن وجود تقعر خفيف في منطقة الظهر، والتي تعتبر من محاسن الحصان العربي.

ومن المعروف عن الخيول أنها لا تتنفس من فمها مطلقاً فتموت مخنوقة، ولا تمتلك مرارة، وترى البعيد والقريب، ومن حولها وتميز الألوان، وتسمع أفضل من الإنسان، وليس لها حاجب، وتبيض أسنانها عند تقدمها في العمر، فيما تتميز الخيل العربية بالوفاء والذكاء، مما عزز علاقتها ببعضها ومع الإنسان، وتصدر أصواتاً تشير إلى فرحها أو حزنها، وتقع في شراك الحب والعشق، حيث يعشق الذكر فرساً دون غيرها. وتبكي الخيل ولا تضحك وتذرف الدموع خصوصاً عند الآلام الشديدة وأثناء الولادة، وتتحاشى رفس أو إيذاء راكبها بعد سقوطه وأثناء حركتها ولديها شعور عال بالأمومة، وهناك لغة تفاهم بينها، وتتعاون لتنظيف بعضها، وقد تختلف وتتشاجر ولا تقبل الظلم، ومع ذلك فهي رقيقة وحساسة، وتتعرض للإصابة بالكآبة والحزن والأمراض النفسية، فتعزل نفسها أو تتمرد.

وقد صدرت العديد من الكتب باللغة العربية عن الفروسية، أولها كتاب ”الفروسية والبيطرة” لقائد عسكري عاش في العصر العباسي، كما ذكر ابن النديم في أواخر القرن العاشر وجود العديد من الرسائل في بغداد تتحدث عن الخيول والطب البيطري المنسوبة إلى المؤلفين اليونانيين، حيث تألف أدب الفروسية من مؤلفات لكتاب عسكريين محترفين أو لهم علاقات وثيقة مع الدولة المملوكية.

وتعددت المخطوطات التي تتحدث عن علم الفروسية وهي في المجمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول ينفرد ويتخصص في علم الفروسية وأصوله، مثل مخطوطة “الفروسية المحمدية” لابن القيم الجوزية، والثاني يختص بالحروب والمعارك وأهمية الخيول وكيفية استخدامها، مثل مخطوطة “التذكرة الهروية في الخيل الحربية” لابن الحسن علي بن محمد بن أبي بكر الهروي، ومخطوطة “الخيل في الحرب وفتح المدائن وحفظ الدروب” لمحمد بن منكلي الناصري، أما النوع الثالث هي المخطوطات التي تختص بالطب البيطري أو ما يسمى بـ”علم البيطرة”، ومعالجة الخيول وصفاتها ومميزاتها مثل مخطوطة “مختصر البيطرة” لأحمد بن الأحنف والمحفوظة بدار الكتب المصرية، ومخطوطة “بيطرنامه”، ومخطوط “البيطرة والزردقة في معرفة الخيل وأحوالها وأمراضها وأدويتها”،)، ومن المرجح أن مخطوطات البيطرة هي الأكثر أهمية وشيوعاً عند المسلمين في العصور الوسطى.

////////////////////////////

أهمية تاريخية وسلالات متعددة للخيول

استخدم الأولون الخيول في الكثير من المهام، غير أنه في بادئ الأمر تعلق استخدامها تاريخياً في الحرب والمباهاة والتفاخر، إذ ظهر الحصان في أفريقيا مع غزو الهكسوس لمصر في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، ولم يستخدم في أعمال المزارع والجر إلا في القرن التاسع عشر، حيث كان في البداية يركب عاري الظهر، ولم يستخدم السرج واللجام، إلا من قبل العرب.

استمرت أهمية الخيل، ولم يفقد منزلته مع التقدم الحضاري، خصوصاً الخيول الأصيلة فلها الإسطبلات الراقية والاستعراضات والسباقات والأطباء البيطريون الذين يعتنون ويشرفون عليها ويضمنون راحتها.

وظلت الخيول تتكاثر عبر دورة جنسية مقيمة إلى طورين، أولها طور العطاف الذي يتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام، ويتميز بوجود جريبات ناضجة ومتطورة على المبيض التي تنتج هرمون الإستروجين المسؤول عن إظهار علامات العطاف الخارجية مثل تقبل الفرس للحصان الكاشف Teaser، وتحدث الإباضة قبل حوالي 24-48 ساعة من نهاية هذا الطور. أما الثاني هو طور الأصفري، الذي يمتد حوالي 15 يوماً، ويتميز بنمو الجسم الأصفر مكان الجريبة التي تمت منها الإباضة الذي بدوره ينتج هرمون البروجستيرون المسؤول عن غياب الرغبة الجنسية وعدم تقبل الفرس للحصان الكاشف وهدوء الأنثى جنسياً.

ويوجد عشرات الأنواع والسلالات من الخيول في العالم، حسب البلد أو الحيز الجغرافي، إذ نجد قائمة سلالات الخيول الألمانية، المكونة من: أحصنة إنجلترا، حصان إكسمور القصير، حصان الهاكني، خيول ثوروبريد، دارتمور، وقائمة سلالات الخيول الإفريقية، ومنها أحصنة نشأت في شمال إفريقيا، والحصان الأمازيغي. بينما هناك سلالات أحصنة نشأت في الشرق الأوسط الخيل العربية، إضافة لسلالات أحصنة نشأت في المملكة المتحدة، وأخرى نشأت في آيسلندا، وأذربيجان، وإسبانيا، وإيطاليا، والنمسا، والولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وهولندا.

////////////////////////////////

القرآن والسنة يرفعان قدر الخيول

احتلت الخيل عند العرب مكانة خاصة، وزاد الاهتمام بها بعد ظهور الإسلام، وكان للفتوحات الإسلامية دور كبير في انتشار الخيل العربية والتعرف إلى ميزاتها من قوة وسرعة فائقة وجمال وتناسق بين أعضائها، وعندما وصلت هذه الفتوحات إلى العراق والشام وفارس ومصر ثم إلى إسبانيا وفرنسا وتركيا والصين.

أثناء الحروب الصليبية التي امتدت من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي نقل ملوك وأمراء وجنود الفرنجة الخيل العربية معهم من الشام ومصر إلى أوطانهم الأصلية، ومن عجائب وغرائب الخيل، أنها تحمل جهاز تبريد في جانبي الرأس يبردها عند الحركة السريعة، وتتميز بجهاز الاحتمال الذي يسهل لها الوقوف لفترات طويلة بلا إجهاد للعضلات وصرف الطاقة، كما تتميز بامتلاكها خمسة قلوب الأول في الجهة اليسرى من الصدر وواحد في كل حافر تساعد على إكمال الدورة الدموية للأطراف.

وقد ذكرت الخيل في القرآن، لقوله تعالى: (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا)، وجاء في التفسير الميسر أن الله تعالى أقسم بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدوِ، حين يظهر صوتها من سرعة عَدوِها فالخيل التي تنقدح النار من صلابة حوافرها من شدة عدوها. ويحدث القرآن الكريم عن سيدنا سليمان: (وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ)، والصافنات من الخيل هي القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، والجياد هي الخيل السريعة العدو والجيدة الركض.

القرآن الكريم ذكر آيات ترفع من قدر الخيل، وتشير إلى فضلها وتكريمها وارتباطها بصفة الخير، وعدها الله من أعظم مخلوقاته، ثم قرنها جل وعلا بالقوة، في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ). وقال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ).

ويأتي ذكر الخيل في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- مدحاً وتكريماً امتداداً لفضلها الذي أوردته الآيات الكريمة، فقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: “من ارتبط فرسا في سبيل الله كان له مثل أجر الصائم والباسط يده بالصدقة ما دام ينفق على فرسه”، وقال: “الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”.

////////////////////////////

الفروسية.. فنون الدفاع عن النفس

استخدم العرب مصطلح الفروسية عند استخدام الخيول في الحرب، حيث تتعلق الفروسية بفنون الدفاع عن النفس، وترتبط بالعصر الذهبي للإسلام والعصر المملوكي في القرن العاشر إلى الخامس عشر تقريبًا، إذ تتألف من أشكال عدة، منها: امتطاء الخيل، واستخدامها في الرماية، والمبارزة.

وفي العصر الجاهلي كان الحصان هو أغلى ما يملك الرجل، ويبذل الغالي والرخيص في سبيل الحفاظ على صحته وسلامته، ومن شدة اعتزاز العرب بخيولهم أسموها ونسبوها كما ينسب الابن إلى أبيه.

واهتم العديد من السلاطين والخلفاء والأمراء على مر العصور بسباق الخيل، وأنشأوا الميادين الخاصة بها، إذ كانت تقام السباقات للتسلية الشعبية في الأعياد والمناسبات العامة لكافة طبقات المجتمع، وكانت الصحراء مدرسة طبيعية لتعليم سباق الخيل عبر قواعد وأصول معترف بها دونت في الكثير من المخطوطات، من بينها أن تعلم الجواد صحيح، مختبرًا في جميع خصاله الحميدة، ويكون عنانه جديداً ممرّنًا، ويكون السرج خفيفًا معقبًا ملبسًا من الجلد البقري ثوبًا لينًا جديدًا، ويكون في دفتيه أربع حلقات كبار مدورين بخرز، وليكن له حزامان من الإبرسيم المضفور ظفر الفرنج، وبين الحزامين قليل من الجلد الأديم الطائفي في طولهما وعرضهما.

ومن شروط سباقات الخيل أنه إذا سابق الفارس أن يجعل غريمه عن يمينه ولا يلاصقه، وإذا أراد الفارس السباق فلا يلبس ثيابًا ثقالاً ولا ثوبًا غلقًا يدخله فيه الهواء، فيثقل الفرس ويمنعه شدة الجري. وقد كان الفرسان يمارسون الرياضة في حلبات السباق، أوفي ميادين مُجهزة، أو في الصحراء والبساتين، بغرض إكساب خيولهم القوة والمرونة.

واستخدمت الخيول كذلك في الصيد، خلال العصور الإسلامية، وكان يمارسها الناس إما كوسيلة للهو والمتعة، أو من أجل الحصول على الطرائد وقوت اليوم. وتعتبر هواية الصيد معروفة عند العرب منذ القدم، وكان الصيد في القديم مقصورًا على الصيد بالرماح والنبال أو الفخ، فلما اختلط العرب بعد الفتوحات الإسلامية بالفرس والروم، عرفوا منهم طرقاً أخرى للصيد والقنص، فاتخذوا من جوارح الطير مثل الباز والصقر والشاهين ما يصيدون به بعد تعليمه وتدريبه، فصادوا بها الطيور والغزلان. كما اتخذوا من الكلاب المدربة ما يتصيدون به الغزلان والأرانب والحمير الوحشية والطيور. وقد كان النبي إسماعيل هو أول من رمى واصطاد من على ظهر الخيل.

ويقول المؤرخون إن بعض الملوك والخلفاء والسلاطين والأمراء المسلمين كانوا مولعين بالصيد وفروسيته، مثل يزيد بن معاوية، وهو أول خليفة يشتغل بالصيد في بلاد الشام. والخليفة المهدي العباسي الذي كان مولعاً بالصيد والقنص، وكذلك أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر، بينما يذكر المقريزي عن صلاح الدين الأيوبي أنه كان عاشقًا ومحبًا للصيد.